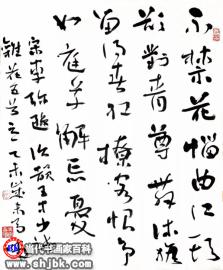

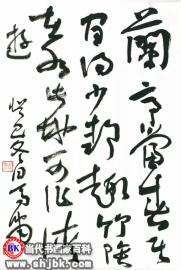

自上个世纪80年代至今,除了书法作品多次参加全国及国际各类展览,并发表众多新闻报道、文化专访、述评外,还先后写下大量艺术史研究及艺术批评论文、出版著作多部,总数逾200万字。研究范围涉及书法、美术、摄影、考古、宗教及相关文化领域,论文先后几十余次入选国际、国内学术讨论会,并在全国等各大专业艺术类报刊或文集发表。其中相当数量的文章(或著作)在全国书法、美术界引起强烈反响。

曾先后荣获首届中国书法理论"书谱奖"(1989年),1992年度甘肃省"新闻奖"一等奖、第四届全国书学讨论会三等奖(1993年)、西北五省区省报晚报优秀新闻作品一等奖(1993年)、当代青年书画书画展优秀奖(1999年)、第五届全国书学讨论会二等奖(2000年)、2000年度中国广播电视新闻奖二等奖、2000年度甘肃广播电视新闻奖一等奖、2000年度甘肃省"五个一"工程奖、甘肃省委省政府第四届"敦煌文艺奖"一等奖(2003年)等。

主要事迹被收入英国剑桥国际传记中心《世界知识分子名人录》(第11版)及《有成就的人》(第16版)等多部大型传记辞书。

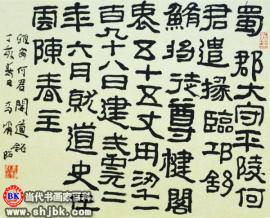

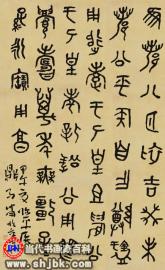

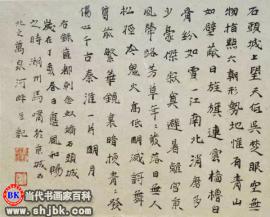

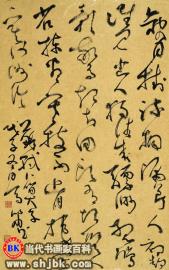

正式出版有《于右任书法艺术解析》、《沙孟海书法艺术解析》、《中国书法理论批评史》、《书法门诊室2》、《国画门诊室2》、《民间书法》、《性灵映象》、《远去的传统》等专著。